|

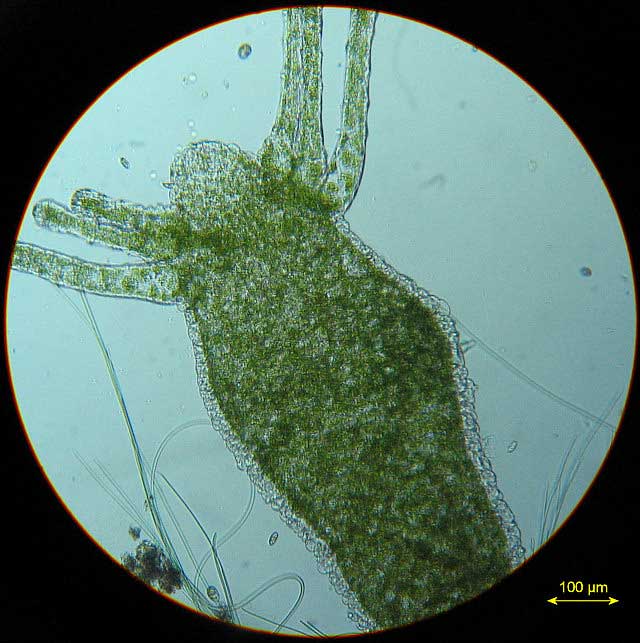

显微镜下的共生藻类

共生藻在珊瑚体内的旅程

珊瑚的生殖方式通常是分裂生殖(无性生殖),只有在特定时期才进行有性生殖,即产生配子(精、卵)。当珊瑚把配子放出体外时,这些精子和卵子在湛蓝的海洋中邂逅结合,然后吸收共生藻一同发育成新的珊瑚个体。然而像火炬珊瑚等对后代有更贴心的照顾,它们让精子与卵子在体内先结合发育成胚胎,并给予共生藻,等到发育成幼苗时再释放到海洋中,在这个时候,共生藻就已经存在于火炬珊瑚幼苗体内了。

珊瑚本身在可见光下并没有明显的体色,共生藻则呈现深褐色,从外观可以看到共生藻在珊瑚幼苗体内有特定的分布。在接近口部处密度最高,越往底部共生藻越少,而且当这些幼苗着床之后,触手就由原先共生藻集中的位置,即口的周围,开始分化出来。经由荧光显微镜观察,可以看到共生藻呈现红色荧光(叶绿素的荧光),而口部具有强烈的绿色荧光(绿荧光蛋白)。在胚胎发育的过程中,当口的结构形成,表示胚层的翻转已经完成时,胚胎的内、外胚层的结构已然成形。

由组织切片发现,有别于一般珊瑚成虫,火炬珊瑚幼苗除了内胚层有共生藻,外胚层也有共生藻存在。尤其在幼苗刚放出体外的第一天,几乎80% 左右的共生藻存在于外胚层。随着幼苗的成长,在外胚层的共生藻数量逐渐减少,在内胚层则渐渐增加。直到幼苗开始着床分化出触手后,共生藻几乎都在内胚层了。

这说明或许外胚层不适合共生藻长期生存,因此可能经由中胶层逐渐转移到内胚层,内胚层则是最适合共生藻生存的地方,因此生长较快。由此观之,共生藻在珊瑚的体内可能是不断地旅行,寻觅合适的栖所。

由于共生藻是植物,其生理状况受到光线的影响非常大,不论是进行光合作用或细胞分裂的调控,都直接与光线有关。在正常光暗周期下的珊瑚幼苗,在6天后仅剩10% 的共生藻还停留在外胚层。但如果是以暗处理或施以药剂干扰共生藻的光合作用,多达40—50% 的共生藻仍停留在外胚层,无法迁移。

研究人员推测,珊瑚外胚层大量的绿荧光蛋白就好像一层太阳眼镜,可以遮掉过量的紫外光及蓝光。当幼苗在母体中时,有母体绿荧光蛋白的保护,可借以调控内胚层中的共生藻。但离开母体后,就直接暴露在阳光下了,因此幼苗外胚层中的共生藻可能为了避免过强的光线照射,开始迁移到内胚层。也或许是珊瑚幼苗为了保护或调控共生藻,而主动把它搬移到内胚层。这些微妙的机制,显示出珊瑚与共生藻之间有奇特的生命联结。

|

![]()