|

撰文/陈万青

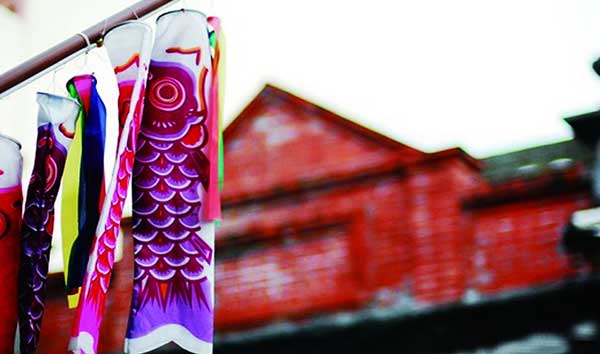

鲤鱼,体侧扁,腹部圆,触须两对。

杂食性,分布广。

原产于亚洲,后被引入欧洲及北美。

在分类学上,属鲤形目,鲤科。

“鲤”一称早在先秦时代就已出现。春秋时代,《诗经•陈凤•衡门》里说:“岂其食鱼,必河之鲤。”《诗•小雅•六月》:“饮御诸友,炰鳖脍鲤。”李时珍在《本草纲目》中写道:“鲤,鳞有十字文理,故曰鲤。”《埤雅》中说:“鲤,里也。”《梦溪笔谈》中说:“鲤鱼当胁一行三十六鳞,鳞有黑文如十字,故谓之鲤。”汉代,古乐府《饮马长城窟行》写道:“客从远方来,遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。”“双鲤鱼”是指寄信的信封形状像鲤鱼;“尺素”是指古代写信用的绢帛,通常长一尺。《夷白斋诗话》:“古诗有‘客从远方来……中有尺素书’,鱼腹中安得有书,古人以喻隐密也。鱼,沉潜之物,故云。”《诗传名物集览》中也说:“说者谓古人多于鱼腹寄书,非也。古者尺素结为鲤形即缄耳。烹鱼得书,亦譬况之言,非真烹也。”《尔雅》释“鱼”,以鲤冠篇,足见它的重要性。古谚说:“洛鲤伊鲂,贵于牛羊。”

古代有“三色鲤”一说。所谓“三色鲤”,是指一种鲤鱼在同一条江里的三个江段呈现出三种颜色。《直省志书•余姚县》:“鲤分三色。自出黄山港至汪姥桥,曰姚江,其鲤口尾青;自桥而西至西石庙,曰舜江,其鲤口尾赤;自庙而西,曰蕙江,其鲤口尾白而微黄。共在一水中而分界不乱。”许谷作《三色鲤》:“江流一派碧波浮,分出三江各自流。何事潜鳞亦三色,扬脊分界不同游。”明代皇甫方亦作《三色鲤》:“三江横贯两城中,同是潜鳞色不同。更道芳州多蕙草,几丛花发倚春风。”

鲤鱼的侧线鳞是三十六片,唐代陈藏器首先发现这一现象。他说:“鲤鱼,从脊当中数至尾,无(论)大小,皆有三十六鳞。”唐代卢仝在《观放鱼歌》中写道:“老鲤变化太神异,三十六鳞如抹朱。”《神农书》中也有类似记载:“鲤为鱼王,无(论)大小,脊旁鳞皆三十有六。鳞上有小黑点,文有赤黄白三种。”鲤鱼因此获得“六六鳞”的美称。宋代的宋祁在《祗答太傅邓国张相公》一诗中写道:“君轩恋结萧萧马,客素愁凭六六鱼。”陆游则在《九月晦日作》中说:“锦城谁与寄音尘,望断秋江六六鳞。”

|

![]()