|

撰文/陈万青

骑鲸遁沧海,捋虎得绨袍。

——苏轼《次韵张安道读杜诗》

在分类学上,鲸属于哺乳纲、鲸目。鲸的身体呈纺缍形,颇似鱼。前肢鳍状,后肢退化,尾末有水平尾鳍。胎生,哺乳。皮下脂肪很厚,以保持恒定体温。无外耳壳,听觉灵敏。鲸分两类:一类口内无齿有须,称为须鲸。须鲸体型巨大,主要包括蓝鲸、座头鲸、露脊鲸等。另一类口内无须有齿,称为齿鲸。齿鲸主要以鱼类和头足类为食,包括抹香鲸、虎鲸等。

绝高为之京

汉代许慎的《说文•鱼部》中解释说:“鱼畺,海大鱼也。从鱼畺声。”《汉书•杨雄传上》:“乘鉅鳞,骑京鱼。”颜师古注:“京,大也。或读为鲸。鲸,大鱼也。”《文选•左思〈吴都赋〉》:“鲸从京,京大也。亦京观之义欤?不唯水族畏之而已。”《尔雅•释丘》:“绝高为之京”。京意味着大得无与伦比,海洋里大得无与伦比的动物被称为鲸。《木华海赋》:“鱼则横海之鲸,突兀孤游,嗡波则洪涟踧踖,吹涝则百川倒流,巨鳞刺云,洪须插天,头颅成岳,流膏成渊。”

吞舟之鱼

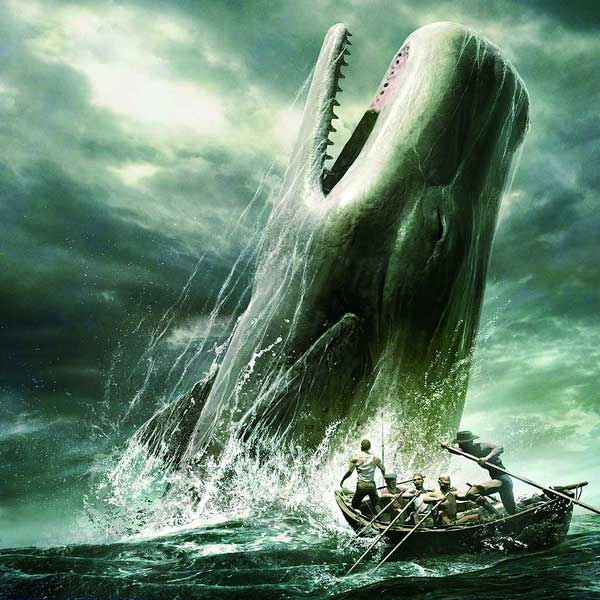

鲸体型巨大,古人认为它能吞舟。唐代韩愈在《海水》中写道:“海有吞舟鲸,邓又垂天鹏。”辛弃疾亦有诗句:“凭谁问,万里长鲸吞吐。”清代王锡的《哀海贾》中说:“吞舟多长鲸,载山有巨鳌。”巨鳌是古代传说中的大鳖,能载山而行。《文选•左思〈吴都斌〉》:“长鲸吞航,修鲵吐浪,言其为患同也。”《古今注》云:“鲸,海鱼也。大者长千里,小者数千丈,一生数万子,常以五六月间就岸边生子,至七八月,导从其子还大海中。鼓浪成雷,喷沫成雨。水族警异,一皆逃匿,莫敢当者。其雌曰鲵,大者亦长千里。”《秘阁闲谈》:“李崇矩见海上沙岛有大鱼,剖其腹,得一艇船兼三死人,衣服犹备。”《东轩笔录》:“鱼不知舟在腹中,其乐也融融;人不知舟在腹中,其乐也泄泄。”杜甫《饮中八仙歌》中借鲸来描述饮酒者的海量:“饮如长鲸吸百川,衔杯乐圣称世贤。”

唐代,人们依梵语将鲸音译为摩迦罗鱼、摩竭鱼等。《一切经音义》卷一:“摩迦罗鱼,亦言摩竭鱼,正言摩迦罗鱼,此云鲸鱼,谓鱼之王也。”《慧琳音义》卷四十一:“摩竭,海中大鱼,吞啖一切。”明代胡世安《异鱼赞闰集》:“摩竭大鱼,罟(渔网)师莫干,瀛渊角鼻,可与齐观。”

鲸潮

古时人认为,海潮的涨落是由鲸的活动引起的。宋代《尔雅翼•释鱼三》:“鲸,海中大鱼也。其大横海吞舟,穴处海底。出穴则水溢,谓之鲸潮。或曰:‘出则潮下,入则潮上。’其出入有节,故鲸潮有时。”《江赋》曰:“介鲸乘涛以出入。”杜甫的《短歌行赠王郎司直》中写道:“豫章翻风白日动,鲸鱼拔波沧溟开。”

除鲸潮外,人们还用鲸来形容其他事物。王安石有诗句:“鲸海无风白日闲,天门当面险难攀。”宋代文同作《大雨诗》:“怪电烧热嗔霆喧,鲸海起立星汉翻。”马戴的《赠别北客诗》:“雁关飞霰雪,鲸海落云涛。”宋代戴敏在《海上》中写道:“万顷鲸波朝日出,沧海四望无穷极。”明代苏平的《沧海寒潮》:“鲸波吼夜千兵合,雪浪翻飞万马奔。”行端的《北固山诗》:“三面鲸涛连碧天,金汤形势尚依然。”林宽《送人归日东》:“波翻夜作电,鲸吼昼为雷。”元代宋炯有诗句:“不似琵琶不似筝,鲸音历历似秋情。”

鲸鲵

古人把雄鲸称作鲸,把雌鲸称作鲵,合称为鲸鲵。曹操《四时食制》:“东海有鱼如山,长五六丈,谓之鲸鲵。次有如屋者,时死岸上,膏流九顷,其髯长一丈二三尺,厚六寸,瞳子如三升碗大,骨可为方臼。”《异物志》曰:“鲸鲵或死于沙上,得之者皆无目。俗言其目化为月明珠。” 明代廖文英的《正字通•鱼部》:“鲵,鲸属,雌者为鲵。”唐代黄滔的《贾客》:“鲸鲵齿上路,何如少经过?”范成大有《新年》一诗:“鲵渊方止水,鲲海任扬尘。”庄子《秋水篇》:“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知几千里也。”《释文》云:“鲲,音昆,大鱼名也。崔撰云,鲲,当为鲸。”

鲸鲵一词也频频出现在古代人民的语言中,有时用来比喻凶恶之人。曹冏《六代论》:“扫除凶逆,剪灭鲸鲵。”鲸鲵,大鱼名,以喻不义之人。《左传•宣公十二年》:“楚子曰:‘古者明王伐不敬,取其鲸鲵而封之,以为大戮。于是乎有京观,以惩淫慝。”《吴都赋》:“王者之行戮,亦除旧布新之义,故以鲸鲵言之。”有时人们用鲸鲵来比喻受害者。《文选•李陵答苏武书》:“妻子无辜,并为鲸鲵。”

海上捕鲸

在古代,猎捕鲸是件冒险的事情,所以古人希望能有倚天之剑。李白《临江王节士歌》:“安得倚天剑,跨海斩长鲸。”陆游《泛三江海浦》:“醉斩长鲸倚天剑,笑凌骇浪济川舟。”殷墟出土的鲸骨表明,我国的捕鲸历史至少有三千年了。猎捕大型鲸类,多采用多船联合的方法。《雷州府志》记载:“骤船数十,用长绳系铁枪掷击之,谓之下标,三下标乃得之。次标最险,盖首标尚未知痛也,末标后犹负痛行数日,船而尾之,俟其困毙,连船曳绳至水浅处始屠。无鳞,皮黑色,厚寸许,身有三节,首下标者得头节,次得中节,三得尾节。一鱼之肉载数十余船,货钱百万,不数年辄有标而得之者。”此法与近代捕鲸法相似。鲸肉可食,皮可制革,脂肪可炼油,须可作工艺品,骨可制肥料和中药,可谓“全身都是宝”。南宋《诸蕃志》中云:“每岁常有大鱼死飘近岸,身长十余丈,径高二丈余。国人不食其肉,惟刳取脑髓及眼睛为油,多者至三百余土登,和灰修舶船或用点灯。民之贫者,取其肋骨作屋桁,脊骨作门扇,截其骨节为臼。”

骑鲸遁沧海

鲸体型巨大,力气一定很大,它游得又快,于是古人想象有一天能跨上长鲸,遨游沧海。李白愿做“海上骑鲸客”。王丹桂《月中仙•望海》:“直待成功后,骑鲸笑傲超于彼。”苏轼在《次韵张安道读杜诗》中云:“骑鲸遁沧海。”清代王枢《琅玡台观海》:“欲跨长鲸临弱水,神州东去访蓬莱。”陆游《剑南诗稿》:“斥仙岂复尘中恋,便拟骑鲸返王京。”赵蕃《淳熙稿》:“此日骑鲸去,它年化鹤还。”《后汉书•班固传》:“于是发鲸鱼,铿华钟,蹬玉辂,乘时龙。”古人的想象相当大胆。如果鲸成为人们的海上坐骑,既节省燃料,又很环保。

历史故事

《春秋后语》:“楚襄王问宋玉曰:‘先生其有遗行与?何士民庶民不誉之甚也?’宋玉对曰:‘夫鸟有凤而鱼有鲸,凤凰上击九千里,翱翔乎窈冥之上,藩篱之鷃岂能料天地之高哉?鲸鱼朝发于昆仑之墟,暮宿于孟津。尺泽之鲵岂能与量江汉之大哉?故非独鸟有凤,而鱼有鲸,士亦有之。’” 宋玉是屈原的弟子。楚襄王对其在老百姓中名声不好表示不解。宋玉以“鸟中之凤”、“鱼中之鲸”自比,认为自己并不被普通人所理解,清高之意溢于言表。

《西京杂记》:“昔人有游东海者,飘泊一孤洲。同伴欢然下石植缆,登洲煮食。食未熟而洲没。在船者砍断其缆,船复飘荡。向者孤洲,乃大鱼也。掉尾扬脊,吸波吐浪而去,急如风云。”

|

![]()